| Глава 5. Машины постоянного тока | |

|---|---|

| 5-10. Двигатели | часть 2 |

|

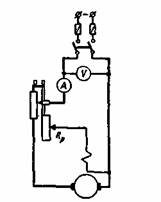

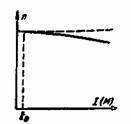

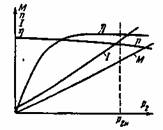

б) Двигатель с параллельным возбуждением. Схема двигателя с параллельным возбуждением представлена на рис. 5-57. Пусковой реостат здесь имеет три зажима. Один из них (ручка реостата) присоединяется к сети; другой (конец пускового сопротивления) — к якорю; третий (полоска, по которой скользит ручка реостата) — к обмотке возбуждения или через регулировочный реостат Rp, или непосредственно. Рис. 5-57. Двигатель с параллельным возбуждением. Пусковой реостат имеет холостой контакт, не соединенный с пусковым сопротивлением, выполняемый иногда из какого-нибудь изоляционного материала. Первый контакт пускового реостата соединяется с полоской, к которой присоединена обмотка возбуждения (рис. 5-57). Это делается для того, чтобы цепь возбуждения при остановке двигателя, когда ручка реостата ставится на холостой контакт, была замкнута. Она при этом будет замкнута на обмотку якоря, пусковое сопротивление и регулировочный реостат, если он имеется. Энергия магнитного поля, запасенная в магнитной системе машины, будет постепенно переходить в электрическую энергию; уменьшение магнитного потока, сцепляющегося с обмоткой возбуждения, вызовет в ней сравнительно небольшую э.д.с. Резкий же разрыв цепи возбуждения при наличии в ней тока приводит к быстрому изменению потока и, следовательно, к появлению большой э.д.с. в обмотке возбуждения, опасной для ее изоляции. Выключать рубильник следует после того, как ручка реостата поставлена на холостой контакт. Отключая двигатель указанным способом, мы предохраняем контакты рубильника от подгорания и сеть от резкого изменения нагрузки; кроме того, при следующем включении двигателя в сеть мы обеспечиваем пуск его при включенном пусковом реостате. Магнитный поток Ф двигателя с параллельным возбуждением при Iв = const изменяется из-за реакции якоря незначительно. Поэтому с большим приближением можно считать в соответствии с (5-49), что его вращающий момент пропорционален току якоря: Зависимость n = f(I) при Iв = const и U = const называется скоростной характеристикой (рис. 5-58). Ток I = Ia + Iв мало отличается от тока Ia, так как Iв составляет небольшую долю от Iн. Зависимость n = f(M) при Iв = const и U = const называется механической характеристикой (рис. 5-58). Она отличается от скоростной практически только масштабом по оси абсцисс. Сплошная кривая на рис. 5-58 представляет собой обычную характеристику. Она показывает, что скорость вращения с увеличением нагрузки на валу падает. Рис. 5-58. Скоростная n = f(I) или механическая n = f(М) характеристика двигателя с параллельным возбуждением. Обратимся к формуле (5-59) для скорости n. Из нее видим, что при увеличении тока уменьшается числитель U—IаSr, при этом будет также уменьшаться знаменатель Ф вследствие реакции якоря. Обычно числитель уменьшается больше, чем знаменатель. Поэтому скорость вращения при увеличении I (или М) будет падать. Если же в двигателе создается сильная реакция якоря, что приводит к большому уменьшению потока Ф, то скорость вращения с увеличением нагрузки будет не падать, а возрастать, например, согласно пунктирной кривой на рис. 5-58. Двигатель с такой характеристикой для работы в обычных условиях практики непригоден, так как он будет работать неустойчиво (рис. 5-56,б). Показанный на рис. 5-58 ток I0 есть ток двигателя при холостом ходе (при отсутствии нагрузки на валу). Двигатели с параллельным возбуждением являются лучшими из регулируемых электродвигателей. Они позволяют плавно и экономично регулировать скорость вращения. На рис. 5-59 приведены рабочие характеристики двигателя с параллельным возбуждением: М, n, I, h = f(Р2) при U = const и Iв = const (h — к.п.д., Р2 — мощность на валу). Рис. 5-59. Рабочие характеристики двигателя с параллельным возбуждением. Формула (5-59) показывает, что для изменения n достаточно изменять поток Ф. Изменение потока достигается путем изменения тока возбуждения при помощи регулировочного реостата Rр (рис. 5-57). Так как ток возбуждения составляет небольшую долю номинального тока якоря, то при указанном способе регулирования скорости вращения потери в регулировочном реостате незначительны. При увеличении тока возбуждения скорость вращения падает, при уменьшении тока возбуждения она возрастает. При уменьшении Iв поток становится меньше. Так как при этом скорость вращения в первый промежуток времени остается почти постоянной вследствие инерции вращающихся частей, то уменьшается э.д.с. Еа. Уменьшение Еа приводит согласно (5-56) к увеличению тока якоря Iа, причем даже небольшое уменьшение Еа дает относительно большое увеличение тока Ia, так как значения U и Еа мало отличаются одно от другого.

|

5-1. |